Fil invisible des générations, qui nous relie à notre lointain arrière-grand-père, fil utilisé par Claude DURAND maître tailleur d’habits qui œuvrait à La Baume Cornillane en Dauphiné au pied du Vercors.

Claude né vers 1610, se marie avant 1640 avec Judith PETIT, père d’au moins trois enfants dont Moyse notre aïeul, il est qualifié de maître tailleur d’habits dans un acte notarié de 1636.

Ce n’est qu’en 1588, sous le règne du roi Henri III, qu’apparaît la « dénomination Maître Tailleurs d’Habits, avec pouvoir de faire tous les vêtements d’homme & de femme sans aucune exception ».

En 1675, le roi Louis XIV « dit Roi-Soleil », jugeant que les femmes avaient aussi le droit d’habiller leurs semblables, constitue un corps de maitrise sous le nom de Maîtresse Couturières avec pouvoir de confectionner uniquement les vêtements féminins.

Pour porter le titre de Maître, il faut d’abord être confirmé compagnon au bout de trois ans d’apprentissage, puis présenter un chef d’œuvre trois ans plus tard.

Allons donc retrouver Claude DURAND vers 1650 qui a reçu commande d’un justaucorps de la part de Jacques EYNARD châtelain de La Baume. Au vu d’un portefeuille d’échantillons, ce dernier a choisi pour le dessus une étoffe de laine lustrée d’un côté, dénommée calmande, de couleur noisette et pour la doublure une fine serge de laine avec des côtes obliques d’un ton plus clair.

En maître tailleur minutieux, Claude a vérifié les mesures de son client avec un ruban de papier, calculé les aunes nécessaires pour le vêtement, s’est procuré les étoffes auprès d’un drapier du lieu ou de Chabeuil car on lui fait confiance.

Tout est ordonné dans sa pièce de travail, voyez le porte-chandelier entouré de petites cases où sont rangés soigneusement les fils et les aiguilles.

Le maître a dégagé son bureau, disposé son matériel, comme une craie pour reporter sur l’étoffe les différentes pièces du justaucorps, grâce à ses patrons de papier fort utiles. Pour couper deux pièces à la fois, il double l’étoffe et choisit la paire de ciseaux adéquate selon l’épaisseur, avec dextérité il entame la matière.

Intervient l’étape de la couture, du choix de la qualité du fil, du point adapté au vêtement, un maître tailleur connaît forcément tous les points : de côté, de devant, point-arrière, point-lacet, ainsi que les points à rabattre, ceux qui forment les boutonnières.

Du fait-main en intégralité à cette époque, avec l’aide d’un apprenti sûrement, peut-être celle de l’épouse ou d’un frère, il ne m’a pas tout dit Claude DURAND, mais il assure le montage du justaucorps, l’entoilage, veille aux finitions comme celles des poches, à la disposition des boutons retenus.

En artisan avisé il prévoit un essayage avec son client pour vérifier le tombé du vêtement et faire des retouches le cas échéant. Soigneux, à la fin de l’ouvrage, pour ouvrir les coutures et remettre à plat le tissu, il sort le grand carreau ou le petit carreau, sorte de fer à repasser chauffé sur les braises, juste ce qu’il faut, afin de rendre un vêtement impeccable.

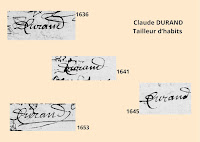

La fierté d’un savoir-faire maîtrisé, du bel ouvrage, il y tient sans aucun doute ce très lointain grand-père. Claude DURAND sait lire, écrire et signer, une signature assurée dans les actes grapillés dans des registres notariés de l’époque 1630-1655, il est souvent témoin avec la mention de sa qualité professionnelle.

Fil de signatures, en attendant de faire un essai de décryptage de ces anciens actes à l'écriture austère, actes précieux et repères temporels pour cette famille et les autres habitants de La Baume Cornillane, village acquis très tôt aux idées de la Réforme dont les registres paroissiaux protestants ont disparus.

Retrouver une ancienne rencontre avec son fils

Sources

AD 26 Actes notariés numérisés de

Me Bérengier de La Baume Cornillane

Gallica - Gravure de Jost Amman extraite du livre de métiers

- L'art du tailleur de F P A Gersault

ENCCRE version numérique de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert